比企点描 >

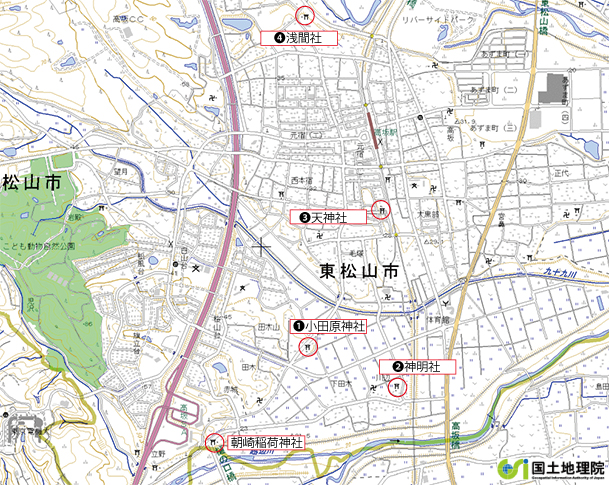

高坂丘陵周辺の氏神さま (その1)

地図上のそれぞれのところをクリックするとリンクします。

| 1 | 小田原神社(おだわらじんじゃ) 東松山市田木662 |

1725年現在の場所に遷座、1875年に村社となった。1908年田木山の神明社と赤城の朝崎稲荷神社を合祀し、後に朝崎稲荷神社を元の地に戻している。五穀豊穣の神として高台から耕作地を見守っている。

祭礼は、元旦祭、4月21日の春祭り、10月17日の例祭、12月21日の報告祭。

小田原の名称は湿田の別称で、こに坐し豊穣を見守る神として呼ばれたのか?

|

|

下田木の耕作地から高台の小田原神社 |

昭和33年鳥居・石段の改装 両部鳥居形式 |

|

|

安永7年の手水鉢 石段を上がり左手にある。 |

小田原神社正面 |

|

境内に合祀されている神明社と奥の小田原神社、南向きの高台から広い田園が見渡せる。 |

| 朝崎稲荷神社(あさざきいなりじんじゃ) |

朝崎稲荷神社は、東松山市の最南端、赤城地区越辺川左岸、坂戸市に渡る樋の口橋の取り付部、丘の上に位置する。こぢんまりとした社である。 3月1日に例祭 |

|

朝崎稲荷神社 |

|

|

|

朝崎稲荷神社の鳥居 |

昭和47年改装 |

| 2 | 神明社(しんめいしゃ) 東松山市毛塚349 |

伝えには1628年 岩殿正法寺の境内に創建、1791年この地の八木沼に移設。越辺川の水害が多いため、氏子はやや高台の川辺に移り住む。昭和34年に神社も移転した。毛塚地区の1集落である川辺の鎮守様として祀られている。 祭りは、元旦祭、4月3日春祈祷、10月17日お日待ち、12月17日の新嘗祭。 氏子総代は通常区長が当たる。 |

|

朱塗りの両部鳥居 |

|

|

|

木鼻には狛犬が、中央の虹梁は龍が彫られている。 |

|

|

|

| 昔使われた立派な石の旗立台 | 昭和4年の伊勢参拝祈念碑 |

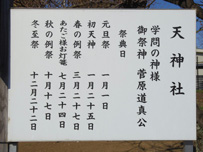

| 3 | 天神社(てんじんしゃ) 東松山市本宿1-32-4 |

東武東上線高坂変電所脇にある。ここは京都北野天満宮 菅原道真の信仰が強く1429年~1441年の間に社殿を建立。学問および毛塚の鎮守として「火雷天神」を祀る。もともと農業地だったが、昨今の市街化により古くからの貴重な伝統行事が無くなっている。  |

|

|

石造りの明神鳥居 |

||

天神社殿 |

社殿の左手に愛宕神社が合祀されている。 7月24日の祭礼時には、境内に灯籠を立てて祀る。 通称「お灯籠様」 |

|

年間の行事 |

| 4 | 浅間社(せんげんしゃ) 東松山市西本宿996 |

富士浅間として前方後円墳の上に鎮座した浅間社、社殿には石段で上る。神殿には「木花咲耶姫命」(このはなのさくやひめのみこと)を祀り、結婚・安産・子供の守護、五穀豊穣の神として、また本宿地区の鎮守様として崇められる。

1362年に社殿が建立されたと伝えられている。大正5年に現社殿を再建。

祭事は、元旦祭、4月15日春祭、7月14日初山祭、11月3日の例祭には氏子連が3頭の獅子舞を奉納、12月21日冬至祭、最も盛大なのは初山祭で、人々は「木花咲耶姫命」に子供たちの守護を願う。

|

|

浅間社入り口の明神鳥居 |

階段上の浅間社、境内右側に下浅間社、7月24日の下浅間社祭では灯籠を社前に灯す。 |

|

|

本殿左脇の三峯神社 |

浅間社正面 |