平成29年1月 高坂丘陵月例ウォーク 「初詣ウォーク」

喜多院・菓子屋横丁コース

掲載 2017.1/9

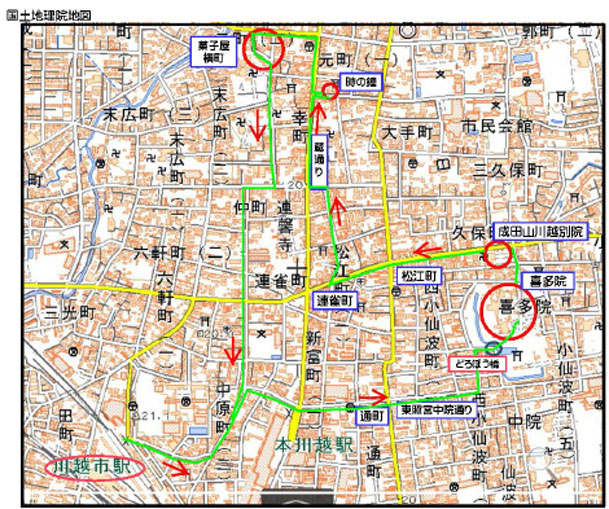

| 平成29年初詣ウォークは川越 喜多院から菓子屋横町を巡るコースです。参加者 52名は正月5日快晴の朝8時過ぎ、高坂駅に集合。東武東上線で川越市駅に向かう。この時間の車内は すでに通勤客も少なくゆったりと座れる。 |

|

| 川越市駅から西武線本川越の駅を抜けて東に、東照宮中院通りを喜多院へ向かう。正月のすでに5日通りは閑散としている。どろぼう橋を経て境内に到着は9時過ぎ。喜多院への初詣を済ませ、しばらく散策。喜多院は1200年前に創建され慈恵大師を お祀りしている天台宗のお寺で、正月3日は 厄除元三大師 (やくよけがんざんだいし) の御縁日で、 初大師とも呼ばれ参拝者で賑わう。この日はだるま市も開かれる。今日は5日、だるまの販売屋台も多くはない。本堂の慈恵堂も初大師の参拝対応の櫓などが取り巻き、お堂の美しさもどこかに行って いる。 |

| 10時前に近くにある成田山川越別院に移動。ここは成田山新勝寺の別院で成田山川越別院本行 院といわれ不動明王をお祀りしている。江戸時代にここ川越久保町に廃寺となっていた本行院を再 興し成田山の不動明王を分霊され、成田山の分院となる。 |

| 成田山別院から喜多院不動通りを進み松江町交差点を過ぎ、熊野神社脇をレンガ舗装された大正 浪漫夢通り仲町に出る。ここから蔵造りの町並みと呼ばれるレトロな佇まいが続く一番街を「時の鐘」まで移動する。古い白壁の蔵造りの家は和菓子屋とか味噌醤油などの店、喫茶店などが商い、店内 も古い伝統が息づきその中にも新しさがちりばめられ、若者たちにも支持されるのも納得する。 |

| 「時の鐘」は当初1861年に作られたが、1893年の川越大火で焼失、翌年再興され高さ16m の「鐘撞き堂」が完成。1日4回(午前6時、正午、午後3時、午後6時)の鐘による時刻を知らせて いる。現在改修工事が続いている。 |

| 続いて「菓子屋横町」に移動する。札の辻交差点から新河岸川を渡る高沢橋までの県道の南側 に展開している昔からのお菓子屋が軒を連ねて営業している。この一帯は明治頃から駄菓子を製造していて昭和初期には70店近くが営業していたと言われる。現在も十数店が店を広げていて、 レトロな駄菓子を商っている。昨年火災になった店も新築工事が始まっていた。 |

| 11時にここを離れ帰路につく。駅に向かう1番街の裏通りは周囲がお寺に囲まれ、通りもタイル 舗装され、頭上は無電柱化も進みまさに現代の中に歴史が息づいている雰囲気である。 今回のウォークは朝の高坂駅までの3,000歩を入れておよそ14,000歩だった。 |

|

西武線川越市を過ぎ、東照宮中院通り を東進、通りの両側は無電柱化が進ん でいる。 |

|

喜多院「慈恵堂」の南西入り口に 至るお堀跡に、小さなコンクリート橋 がかかっている。以前は木製だった。 この橋には昔からの伝承があった。 |

|

|

| 橋にはこのような説明の高札があった。 | |

|

|

| 喜多院慈恵堂の南側(正面からは裏にあたる)正月3日、初大師の日の混雑の名残の仮設やぐらの名残がお堂を取り巻いている | |

|

正月の慈恵堂の正面、境内にはお土産の「だるま」の屋台が並ぶ。 正月3日は、初大師として大きな 賑わいを見せる。 1600年代、当寺の住職「慈眼大師 天海大僧正」が朝廷から「慈眼大師」の称号を賜い、東の天台宗本山として寺勢をふるった。 お寺の起こりは830年頃といわれ、その後の幾度かの火災で建物はたびたび再建されているが、現在の建物は1638年の火災の後再建されたもの。 御大師様は正月3日に涅槃を迎えられたので、この日に関東一円をはじめ広く信者が集まり護摩祈願が行なわれた。 いまも厄除元三大師(がんざんだいし)のご縁日として、また新しい年のはじめを迎えて初大師(はつだいし)と呼ばれ大変な賑わいが続いている。 参拝者の混雑の名残の仮設やぐらなどがまだお堂を取り巻いている。 併せて開かれるだるま市も広く知られている。まだ数店のだるま販売屋台も開かれている。 屋台の向こうに見える「多宝塔」 高さ13m、昭和48年に解体修理され移築されたもの。 1年間のお役目が終わった「だるま」 車に乗せられこれからお焚き上げ所 に運ばれる。 |

|

|

|

|

|

北側の参道に並ぶ屋台 様々なおみやげの品が並んでいる。 |

|

喜多院の北側の参道を出るとすぐに 「成田山川越別院」にでる。 江戸時代、ここ川越久保町に「本行院」 という廃寺があった。 嘉永6年、成田山新勝寺で修行を重ね た当地出身の「照温師」にご本尊 「不動明王」の分霊が授与され、本行院 を「成田山本行院」として再興され今に 至っている。 参道入り口右側に建つ「大師堂」 堂内に成田山新勝寺から3大師の ご尊像お迎えし奉安されている。 堂内には 中央に弘法大師(こうぼうだいし)、 左に興教大師(こうぎょうだいし) 右に理源大師(りげんだいし) 「大師堂」を取り巻いて「四国88カ所 霊場」の「お砂踏み」が設置されている。 各寺院の石版と境内の「お砂」をおいて それを踏みながら礼拝することにより 88カ所を巡礼したことと同じ功徳を積ん だとされている。 石板にはお寺の名前、ご本尊のイラスト、 奉納者名、奉納歌などが刻まれている。 |

|

|

|

一番街の通りは、江戸時代から続く 古い白壁の蔵造りの建物が軒を連ね ている。 建物では伝統の和菓子や、お酒、煎餅 民芸品など販売されているほか建物の 見学などが出来る。 町並みには以前は電柱の架線が走って いたが、今では地中に埋められ昔ながら の景観を持つ町並みとして観光名所に 変わった。 昨年ユネスコの無形文化遺産として登録 された10月の「川越まつり」では、この 通りを絢爛な山車が進んでいく。 |

|

「時の鐘」の櫓。まだ新装の工事が続いているが まもなく終わり、小江戸川越の街に以前と同じよう に一日4回の時の鐘が響いていくだろう。 |

|

菓子屋横町の駄菓子屋の店先。 古くからの駄菓子を製造し売って いる。 狭い通りの左右に店が並ぶ。 鯛焼きのにおいにつられ、買い もとめあたたかい餡子を味わい ながら散策。 |